いつかなくなるかもしれない仕事に明け暮れていた

写植オペレーターや電話交換手のように、時代とともに消えてゆく仕事がある。あの仕事もそんな運命にあるのだろうか。それとも、数十年後も今と同じように存在しているのだろうか。シュー、ガチャ、シューという音とともに。

昨年から今年にかけ、縁あって地ビール会社のお手伝いをする機会に恵まれた。色々な仕事を幅広くやらせてもらったのだけど、最も多くの時間を費やしたのはビン詰め仕事だった。「ビン詰め」というのは俗称で、業務名は「詰替」。一度タンクから樽に詰めたビールを、ビンへと詰め替える仕事である。多くの人はビン詰めなんて全自動でしょ、と思っているだろうけれど、マイクロブルワリー(小規模な醸造所)では人力で詰めているところが少なくない。

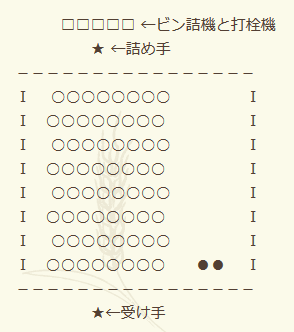

その仕事は基本2人で行われる。詰め手と受け手。詰め手はビン詰め機に空ビンを置き、充填されたら打栓機で王冠をし、水に浸して受け手に流す。受け手は打栓を終えたビンを段ボール箱に入れ、詰め手のためにひたすら空ビンを並べる。これが一連の流れである。

むせ返るほどのヴァイツェン臭が立ち上る中、最初にその様子を見学したとき、あまりの作業の早さに面食らった。詰め手と受け手の間にはステンレスの台があり、空ビンが8本×8列の固まりで綺麗に並んでいる。イメージしにくいと思うので、ビン詰めルームを上から見たところを簡単に図解するとこんな感じである(○は空ビン、●は中身が入ったビン)。

実際には詰め手と受け手は握手できるくらい近いし、ビンは密着しているし、人は俯瞰しても星形にはならない。が、そこは容赦願いたい。詰め手は前から空ビンを取っていくため、受け手は前にビン列を送らなければならない。これが簡単に見えてなかなか難しかった。両腕でL字を作り、ビン列のサイドを押さえながら前方向へ送るのである。簡単に言うと、ウルトラマンがスペシウム光線を放つポーズにしたところの天に向く指先を90度下げて詰め手に向け、両腕を使ってビンを押すのである(スペシウムの左右を組み替えて両側からバランスよく送らないと列が乱れる)。

すると当然、受け手の前にスペースが生じる。そこに素早く空ビンを並べるわけである。箱から空ビンを2本ずつ取り出す際、8本で1列なので心の中で「にぃ、しぃ、ろぉ、やぁ」と呟いてしまう。最初の頃はビン詰めを終えて、弁当のおかずを口に運ぶ際なども「にぃ、しぃ」と心の中で数えてしまうほどだった。僕はこれを「にぃ、しぃ、ろぉ、やぁ地獄」と名付けていた。

詰められる本数は1時間で約300本。一日1800本程詰めることもあったので、その場合、開始から6時間はビン詰めが続く(たいてい3~4人の交代制でやっていた)。だが、大変なことばかりかと言うとそうでもない。開始時に品質チェックのためのテイスティングができるのだ。この時間が僕は誰よりも好きだった。べた惚れだった。愛していたと言っても過言ではない。僕はこのテイスティングの時間をシンプルに「天国」と名付けていた。

音楽を聴きながら、たまにテイスティングができるビン詰めの仕事が僕は好きだった(一度だけひどい二日酔いの状態でビン詰めに参加したときはもがき苦しんだけれど…)。目を閉じると、シュー、ガチャ、シューという音とビン詰めルームの独特な匂いをすぐに思い出せる。効率化の名のもとに、あの作業はいつか消えてゆくかもしれない。けれど、体に染みついたスペシウム光線ポーズはきっと消えないだろう。